CRA対応がもたらすビジネスチャンスと未来

第8回

第8回CRA解説の狙い

私たちは、CRAを「未来のものづくり基準」を示す規制と捉えています。CRA対応をきっかけに、サプライチェーンの評価や格付けは今後もグローバルに進展していきますが、それは日本企業にとって「レジリエント製造業の新時代」への未来の投資であり、新たなビジネス機会を切り拓く原動力ともなり得ます。今こそ、「攻めのコンプライアンス」へとパラダイムシフトし、「規制主導型イノベーション」の可能性を模索してみませんか。

はじめに連載の総括と最終回のねらい

これまで7回にわたる連載では、欧州サイバーレジリエンス法(CRA)の概要から始まり、製造業や産業機器メーカー、システムインテグレーターが直面する影響、そして具体的な対応戦略・関連規格との関係までを多角的に解説してきました。

第1回では「CRAとは何か?」という基本的な定義と目的、製品セキュリティの強化や市場信頼性向上を図る背景を整理。続く第2回〜第4回では、製造業が直面する影響、適用範囲・対象製品、そしてセキュリティ・バイ・デザインや脆弱性情報開示などの要求事項を概観しました。第5回・第6回では、IEC 62443を軸にした具体的な対応戦略と、組織づくり・人材育成(PSIRTなど)の重要性を取り上げ、ICS研究所が提供するコンサルティングやeラーニング(eICS)サービスを紹介。第7回では、CRAと他国・他規格との連動や、国際的な法整備の動向を俯瞰してまいりました。

最終回となる本稿では、「CRA対応がもたらすビジネスチャンスと未来」をテーマに、単なる規制遵守にとどまらない「攻めのコンプライアンス」や「規制主導型イノベーション」をどのように実現するかを考察します。欧州のみならず、アメリカやイギリス、フランスなど海外でも進む「サプライチェーン格付け(レベル分け)」の最新動向にも注目し、これらが今後の企業競争力にどのような影響を及ぼすかを整理します。最終回にふさわしいまとめをしながら、未来への展望を一緒に描いていきましょう。

1. 振り返りCRAがもたらす変化の本質

1.1 CRA対応は「未来のものづくり基準」

欧州サイバーレジリエンス法(CRA)は、デジタル要素を持つ製品に対し、開発段階から高水準のセキュリティ設計を求め、リスクの大きい製品やシステムにはさらに厳格な基準を課します。

これによって製造業やシステムインテグレーターは、「セキュリティファーストで実現する顧客信頼」を獲得する必要が出てきました。第2回・第3回などでも触れましたが、マーケットでは「選ばれるサプライチェーン」が形成され、セキュリティ強化はビジネス上の必須要件となっています。まさにCRAは「未来のものづくり基準」を示す規制と言えるでしょう。

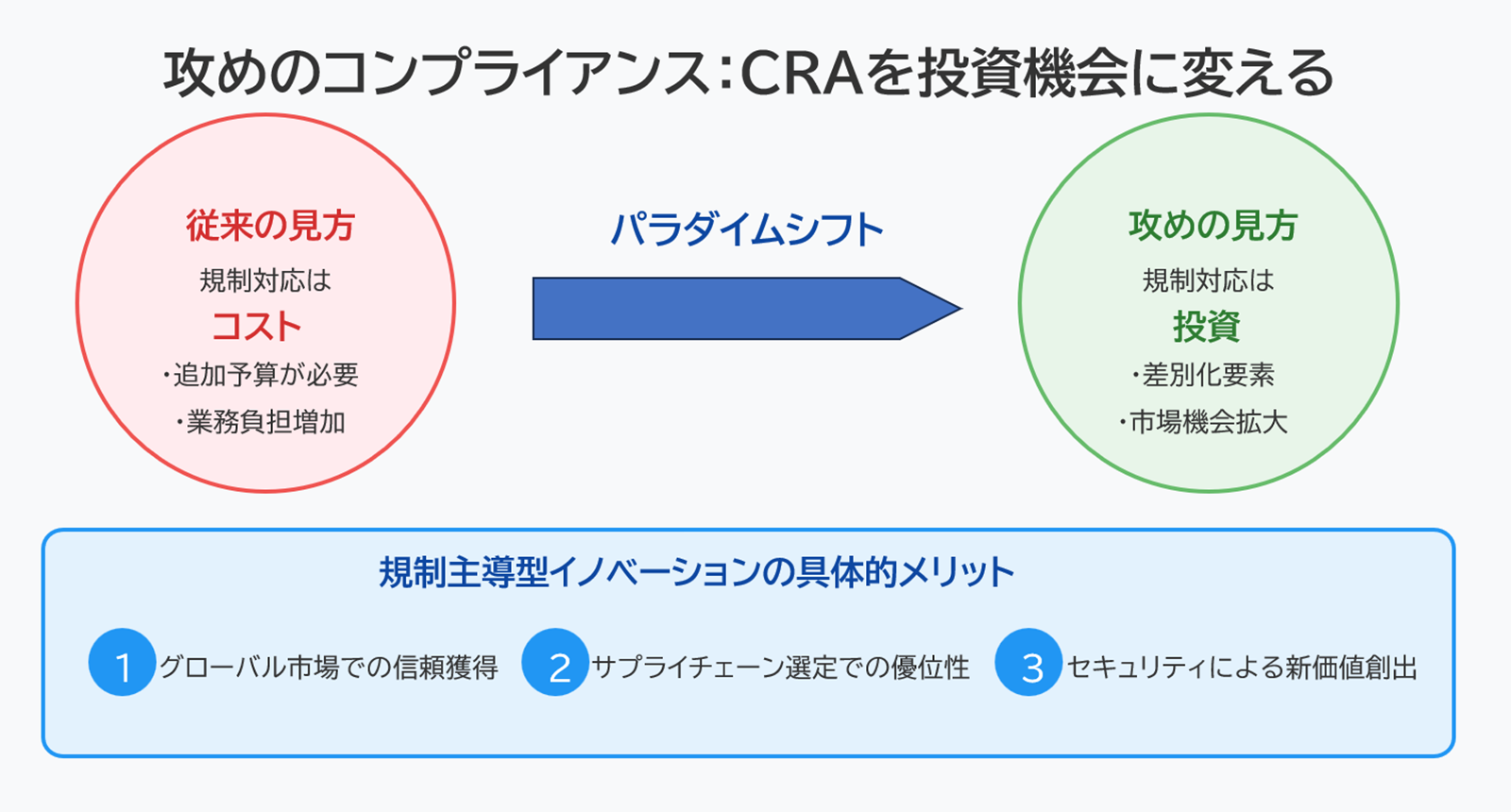

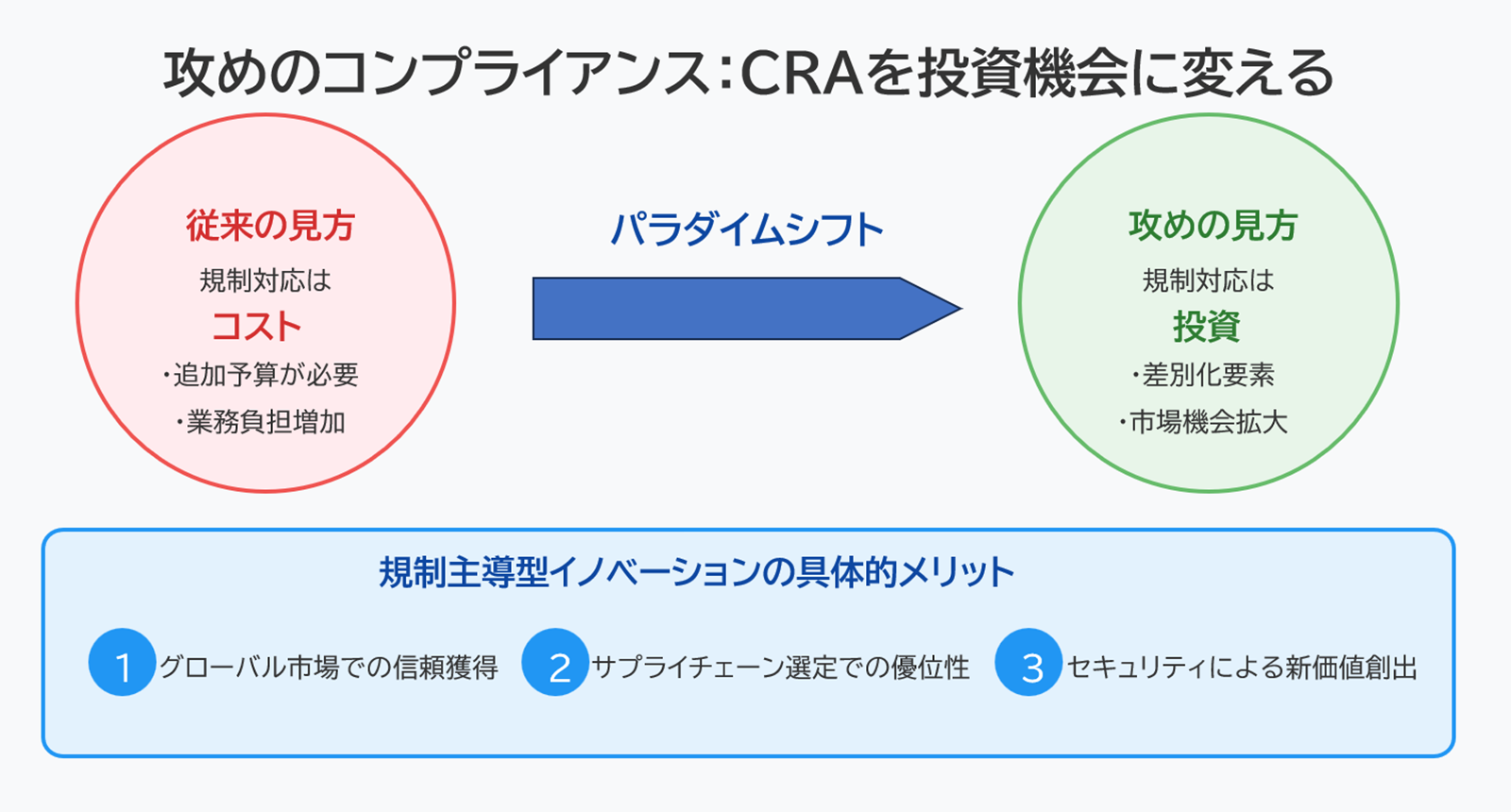

1.2 「攻めのコンプライアンス」という発想

一見、CRAの遵守はコストや手間を増やす“守り”の取り組みに見えます。しかし本連載で繰り返し強調してきたように、「規制主導型イノベーション」の流れを捉えることで、新たなビジネスチャンスが生まれます。

- 規制をクリアした企業や製品は、そのまま市場での“信用”につながる

- 厳しい要求を満たした体制や技術力が、海外展開の際の大きな差別化要素になる

CRA対応はコストではなく、「攻めのコンプライアンス」として「デジタル競争力の最前線」に立つための投資と捉えることが重要です。

図1 攻めのコンプライアンス: CRAを投資機会に変える

図1 攻めのコンプライアンス: CRAを投資機会に変える1.3 7回目までの具体的内容の再確認

- IEC 62443との密接な関係

製品レベル・システムレベル・組織レベルでセキュリティを評価するIEC 62443は、CRAの世界観と非常に親和性が高く、具体的な防御策や多層防御設計を落とし込む際の有力な参照元となります。 - 脆弱性情報管理やライフサイクルの重要性

SBOM(ソフトウェア部品表)の整備、PSIRT(Product Security Incident Response Team)の実務能力向上など、対応すべき領域は広範囲に及ぶため、組織横断的な取り組みが不可欠です。 - 他の国際規格・法規制との連動

米国のCMMC、英国のサイバーエッセンシャルズ、フランスのサイバースコア法などが関連し、特にサプライチェーン全体のセキュリティ評価がグローバルスタンダードになりつつある点が、第7回の大きな論点でした。

2. 「規制主導型イノベーション」の想定ケース

2.1 欧州市場で認証を武器にシェアを拡大

たとえば、日本の制御装置メーカーが、早期にIEC 62443ベースのセキュリティ対応を自社開発プロセスに導入し、CRAへの適応準備を進めることで

- 社内にPSIRTを組成し、セキュリティ脆弱性への迅速対応を可能にする

- 製品設計の段階から多層防御を施し、“セキュアファースト”をブランドメッセージに据える

その結果、欧州市場の大手自動車メーカーなどから“安心して導入できる”との評価を獲得し、海外売上を大幅に伸ばせる可能性があるでしょう。「攻めのコンプライアンス」が競争優位の源泉となるポテンシャルを秘めています。

2.2 スマートファクトリー×CRAで“レジリエント製造業の新時代”へ

日本国内にも、工作機械や産業ロボットの大手企業を中心に、「DXとセキュリティの融合が生む新価値」を実践する動きが広がっています。

- 工作機械メーカーやロボットメーカーがIEC 62443の認証を取得しはじめています。

これにより、欧米でスマートファクトリーを構想する顧客に対し、安全性・効率性をアピールできます。 - 生産設備だけでなく、クラウドやIoTプラットフォームとの連携も含め、セキュリティレベルを可視化

結果として、サプライチェーン全体が「レジリエント」であることを高く評価され、受注拡大に結び付く事例も出始めています。

これはCRA対応が生む新たな市場機会の具体的な証と言えるでしょう。

3. CRA対応が生む顧客信頼とブランド価値

3.1 顧客・サプライチェーンからの視点

欧州の大手自動車・航空機メーカー、さらには米国・アジアのグローバル企業も、サプライヤー選定基準として「セキュリティ評価」を導入し始めています。

「なぜ欧州の顧客はCRA準拠製品を選ぶのか?」――その理由は明白で、安全性と事業継続力を確保するためです。

サプライチェーン全体で不測の事態(マルウェア攻撃など)に備え、短時間で操業を再開できる体制を構築しているかどうか。その能力は企業ブランドだけでなく、調達・契約面でも大きな影響力を持つようになっています。

3.2 「セキュリティファースト」企業がブランド価値を高める

サイバー攻撃の高度化によって、一度事故が起きれば工場停止やデータ漏えいなど、甚大なダメージを被る可能性があります。

- SBOMを管理し、脆弱性発生時に素早くパッチ適用や影響調査ができる

- IEC 62443で定義されるシステム防御を実装し、攻撃を局所化・隔離できる

- PSIRTやCSIRT(Computer Security Incident Response Team)が24時間体制でモニタリングし、被害を最小化できる

こうした体制がある企業は、顧客やパートナーから“信頼に値するサプライヤー”として高評価を得ます。競争環境が激化するグローバル市場で、「セキュリティファーストで実現する顧客信頼」こそがブランド価値向上の大きな鍵となるでしょう。

4. 新たな市場機会の創出CRAを"制約"ではなく"源泉"へ

4.1 規制主導型イノベーションの可能性

CRA対応にはどうしてもコストが伴います。しかし、その過程で形成されるサイバーセキュリティ体制・人材・プロセスは、企業に「デジタル競争力の最前線」に立つチャンスを与えてくれるでしょう。

- セキュリティ対応をきっかけに生産現場やDXシステムの可視化が進む

- 製品開発の段階から顧客の要求を反映することで、新たな差別化要素が生まれる

- サプライチェーン全体で統一基準を満たし合うことで連携の質が高まる

つまり、CRAは“コスト”ではなく“投資”、そして「規制主導型イノベーション」をもたらす“源泉”として捉えるべきです。

4.2 世界で進む“サプライチェーン格付け”と今後の規制拡大

米国CMMCや英国サイバーエッセンシャルズ、フランスのサイバースコア法など、海外でサプライチェーンのサイバーセキュリティの法整備・規制が進んでいます。これらの制度はいずれも“格付け(レベル分け)”を導入している点が特徴です。

- 米国: CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification)

防衛調達向けの3段階評価スキームで、一定レベル以上の取得が契約要件になる。 - 英国: サイバーエッセンシャルズ

2段階の要件が存在し、政府調達にも適用されることがある。 - フランス: サイバースコア

ITサービス事業者に対して7段階のスコア表示を義務付け、ユーザーに可視化。 - オーストラリア: エッセンシャルエイト

8つの必須対策を成熟度4レベルで評価し、各企業のセキュリティ状況を把握する。

これらの“サプライチェーン格付け”は、企業間取引の際に「どのレベルを満たしているか?」が重要な評価軸となります。

さらに、日本の経済産業省でもサプライチェーンセキュリティの評価制度の計画が始まっています。この制度でも5段階の“レベル分け”を検討しており、国内でも海外同様の仕組みが本格化する可能性が高いと見られます。

CRAへの対応を早期に進めることで、各国の格付け制度にも柔軟に準拠できる体制作りが期待できるでしょう。“サプライチェーン評価”を強力な追い風に変えられる可能性を持っています。

4.3 日本企業へのメッセージ

こうした世界的な規制の潮流を踏まえると、日本の製造業やシステムインテグレーターが今からCRA対応を進める意義はより明確になります。「攻めのコンプライアンス」を早期に具現化し、“選ばれるサプライチェーン”の一角を担う企業になることで、海外取引の条件をクリアするだけでなく、新しいビジネス機会を切り拓けるのです。

例えばこれをBefore &Afterのソリューション提案で考えてみましょう。

代表的なサイバー攻撃の手法から、工場のダメージを考えてみます。

これを工場のBeforeでは、以下のように、操業再開までの時間や期間、規模が異なってきます。この違いは、現場のコンポーネントの種類と台数で復旧までの時間が異なってきます。また、現場対応の人材の能力にも依存しています。

DDOS攻撃

⇒ 攻撃中はネットワーク通信やクラウドとの通信が途絶える

⇒ コンポーネントやデータベースの通信ドライバが脆弱だと回復ができなくなる。電源リセットで回復できるか最悪ハードウェア取り換え

ランサムウェア攻撃

⇒ フォーマットから始め、再インストールを行い、正常動作することを確認し、ネットワーク間のI/Oチェックをして、相互対象鍵のセットなどセキュリティ設定をおこなうコールドスタート

ブートセクタウイルス攻撃: Shamoon、DisTrack

⇒ 起動プログラムが書き換えられているので、ハードウェアからの交換からの復旧作業になる。

⇒ ハードウェアの調達から始まる。

⇒ 工場のシステムインテグレート作業から始める必要がある。

ミスリーディングアプリケーション攻撃: Stuxnet、Industroyer

⇒ ネットワークでつながっているサーバーやPCに侵入し起動して存在することで、ソフトウェア製品から出す正常な通信コードに成りすましてネットワークでつながる製造装置や機械などへ攻撃をしてメカニック的ストレスを加える

⇒メカニックが破壊されるとメカニックの修理から実施することになる。

リモートスクリプトウイルス攻撃: BlackEnergy

⇒ コアのマルウェアが侵入するとネット上のC&Cサーバーから標的を攻撃するツールを次々とダウンロードして拡大し、標的攻撃を行う。

スパイウェア攻撃: Havex、Doragonfly

⇒ 攻撃側が入手したい情報を指定のC&Cサーバーにアップロードさせるスパイウェア

⇒ 起動させない。もしくは取り除く。但し、他のソフトウェアが正常に動作していることを確認

⇒ これにランサムウェアを組み合わせて侵入されると被害はランサムウェア級になる

リモートスクリプト攻撃: Triton

⇒ 安全シーケンスや制御装置のエンジニアリングワークステーションEWSに侵入し、安全シーケンスの新たなコンパイルファイルを創り出し、定期点検時に標的となるコントローラのコンフィギュレーションを差し替える。

スクリプトウイルス攻撃: PLC Blaster Warm

⇒ エンジニアリングツールやPLCと直接接続するPCなどから侵入して、PLCの内部でレジスタに直接アクセスする。

⇒ PLCが異常な動きをして制御品質を悪化させる。

⇒ PLCを止めて、デフォルト設定にして、再度正常なコンフィギュレーションをインストールして起動させる。

ハードウェアチップの脆弱性

⇒ ハードウェアの脆弱性情報を入手したハッカーが悪用するマルウェアを開発もしくは購入し、マルウェアを暗号化して侵入させて、標的となるサーバーやデバイスで動作させる。

⇒ BIOSレベルでバージョン更新して一時しのぎができる場合とハードウェアとファームウェアを交換する。

これが、脅威リスクモデル設計に基づくリスクアセスメント実施やコンポーネント及びシステム設計での多層防御対策など、本格的なコンサルティングを受けてそれを実現した後になると、

システムを構成するコンポーネントは、インシデント検知後、24時間以内に公的機関に報告が可能となる。

⇒ 海外サプライチェーンへの「攻めのコンプライアンス」

コンポーネントメーカーからの脆弱性情報が上がってきて、24時間以内に公的機関に報告が可能となる。

⇒ 海外サプライチェーンへの「攻めのコンプライアンス」

インシデント検知から操業再開までの時間が管理でき短縮可能となり、企業損失も最小限に抑えられる。

⇒ 企業価値アップのイノベーション

サプライチェーンの一端を担う供給責任を果たすために必要な企業間情報連携が可能になる。

⇒ 顧客への信頼と安全保障につながるイノベーション

というビジネス上の大きな価値を生み出すでしょう。これを創り出す実力を持つことで、規制主導型イノベーションのソリューションとすることがビジネス展開が可能な時代です。

5. ICS研究所が描く"レジリエント製造業の新時代"と伴走支援

5.1 「未来の競争力を実現する伴走型パートナー」

ICS研究所は、単なるコンサルティングにとどまらず、「未来を共創するパートナー」として、以下のようなサービスを展開しています。

- eラーニングサービス「eICS」

- CRAやIEC 62443の基礎から実務スキルまで、段階的に学べるオンライン教材

- 実務に沿った内容で学習し、自社の現場に適用できる知識を習得

- コンサルティング・認証取得支援

- PSIRT構築、脅威リスク分析などの包括的な伴走型コンサル

- 欧州認証の取得ロードマップ設計やIEC 62443認証支援など、各種制度対応を具体的にサポート

- 装置・デバイス・システムインテグレーション向けのOTセキュリティコンサル

- 多層防御やサイバーレジリエンス設計の考え方を、FA機器・生産設備に落とし込み

- サプライチェーン全体を視野に入れた評価とリスクアセスメントで“選ばれる”体制づくりを支援

5.2 今後のステップ:CRA対応から広がる成長軌道

今後数年で、CRAをはじめとしたサイバーセキュリティ規制は世界規模でいっそう強化されると予想されます。ICS研究所は、これを「未来のものづくり基準」として捉え、企業の皆さまが新たなビジネスチャンスを得るためのサポートを行います。

- レベル分けされた評価制度が普及するほど、早期に備えた企業が“上位格付け”を得やすくなる

- ライフサイクル全体のセキュリティ強化が、DX推進やグローバル市場でのアジリティ向上にも寄与する

CRAやIEC 62443対応は決して「負担」だけを意味するものではありません。グローバル競争における優位性の確立という“リターン”を見据えたとき、早めのアクションこそが結果的にコストを抑え、かつ“攻めのメリット”を最大化する鍵となります。

6. 連載を終えてDXとセキュリティの融合が生む新価値

CRA対応をきっかけに、サプライチェーン全体の“格付け”がスタンダード化していく世界。これはすなわち、「レジリエント製造業の新時代」に突入しつつあることを意味します。

- 攻撃の高度化に負けない多層防御の仕組み

- 迅速な脆弱性対応と再稼働による生産リスクの最小化

- DXによる業務効率化や新製品開発とセキュリティ強化が同時に進むイノベーションサイクル

「DXとセキュリティの融合が生む新価値」は、もはや特別な先進企業だけのものではありません。格付けや認証取得がサプライチェーン単位で進めば進むほど、その水準が“当たり前”となり、そこからさらに次の差別化要素が求められるようになるでしょう。

おわりにCRA対応は"未来への投資"

本連載を通じて、CRAやIEC 62443が求める取り組みが単なる規制対応を超え、「攻めのコンプライアンス」によって市場機会やブランド価値の向上につながること、そして世界的に進む“サプライチェーン格付け”が企業選定に大きく影響する未来を見据えたアクションが必要であることを共有してきました。

「未来のものづくり基準」としてのCRAへの対応は、企業カルチャーそのものの変革を促し、DX推進やグローバル展開を後押しする原動力になり得ます。ICS研究所は、eラーニングサービスeICSや伴走型のコンサルティングを通じて、「レジリエント製造業の新時代」を皆さまと共創してまいります。

ぜひ、この連載を契機に、“セキュリティファースト”で“イノベーティブ”な企業として、「デジタル競争力の最前線」を切り拓いてください。

本稿が、今後のCRA対応やIEC 62443などの取り組みを進めるうえでの指針となり、読者の皆さまの事業発展に寄与できれば幸いです。もし、さらに具体的なケースや各社の事例を深掘りしたい場合は、ICS研究所までお気軽にお問い合わせください。

これにて全8回の連載を締めくくらせていただきます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

この記事は役に立ちましたか?

ICS研究所は、製造業のためのセキュリティ認証と人材育成のスペシャリストです。

ICS研究所は、制御システムセキュリティ対策(IEC62443等)の

国際認証取得支援を始めとした人材育成を中心に、企業の事業活性化(DX対応等)を支援します。

CRA(欧州サイバーレジリエンス法)の準備や対応に関する

お問い合わせはこちら